第二屆「跨學科視角下的香港」國際學術研討會成功舉行

【2025年7月11-12日,香港】由香港樹仁大學經濟及金融學系商業、經濟及公共政策研究中心、宏恩基督教學院及香港中文大學歷史系梁保全香港歷史及人文研究中心合辦的第二屆「跨學科視角下的香港」國際學術研討會已於7月11日至12日圓滿舉行。研討會吸引了來自本地及國際超過11個地區100多位學者,深入探討香港的歷史、文化、經濟、教育、心理、公共政策、社福狀況等多個領域,展現了跨學科合作的豐碩成果。

主題演講:聚焦文化遺產、學術出版與文圖學應用

研討會首日由巴黎第一大學傅闌思教授帶來首場主題演講,題為《非物質文化遺產:本地社區與更大共同體間的過渡挑戰》,探討文化遺產的現代轉型與其在香港的挑戰。其後,亞洲大學黃永強教授以《如何在頂尖學術期刊發表文章》為題,分享了學術出版的實戰經驗。第二日則由南洋理工大學衣若芬教授發表壓軸主題演講,題為《漫畫文圖學視野下香港創作的〈時局全圖〉及其影響》,剖析香港學生在教科書常看到的《時局圖》原來有不同的版本,當中此圖的創作如何反映不同時代的人對政局變遷的看法、及後來衍生的文化影響,借此帶出了文字與圖像的這個時代的跨學科的應用。

專題探討:多元主題呈現香港多面性

本屆研討會設有26場專題小組,涵蓋多元領域與議題,深入探討香港的現況與歷史,呈現出香港的多面性與豐富內涵。

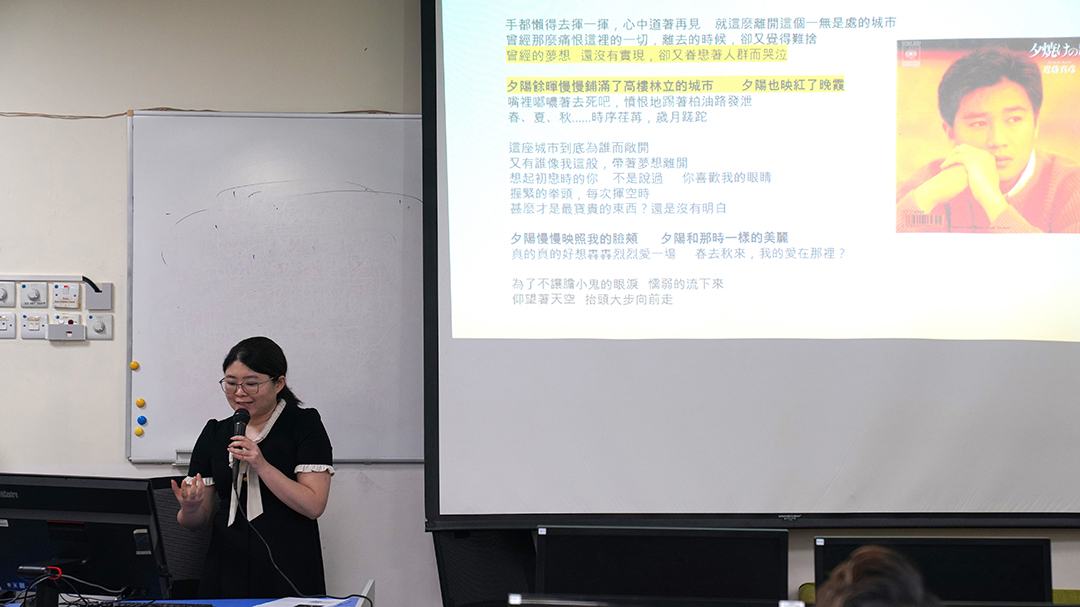

在文學與文化研究方面,有學者們分析了粵語書寫的文化意涵與身份認同問題,並探討《文藝世紀》的翻譯策略如何影響香港文學的發展。同時,有專題小組的研究聚焦了粵語流行曲歌詞如何反映社會變遷,另有學者亦分享了城市書寫、小說與繪本在不同時代的文化影響力,展示了流行文化與社會互動的獨特面貌。

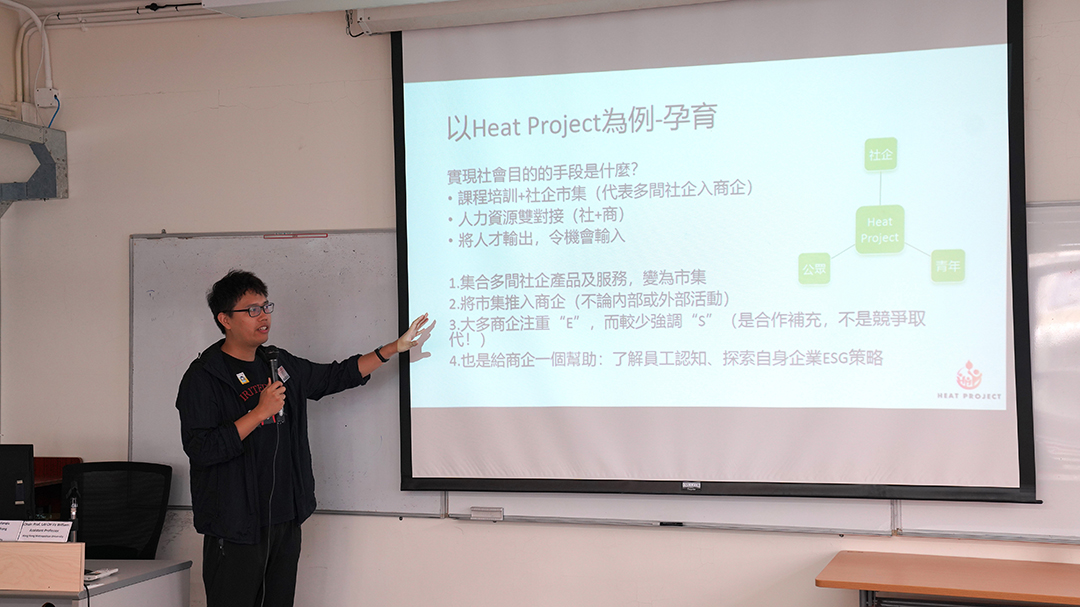

在經濟與可持續發展領域,議題涵蓋 ESG(環境、社會與公司治理)金融對企業增長的影響,以及可持續時尚的創新商業模式。與此同時,研討會也深入探討數位經濟與碳排放之間的關係,並分析金融科技如何為區域經濟增長提供支持,展現出經濟與環境協同發展的新可能。

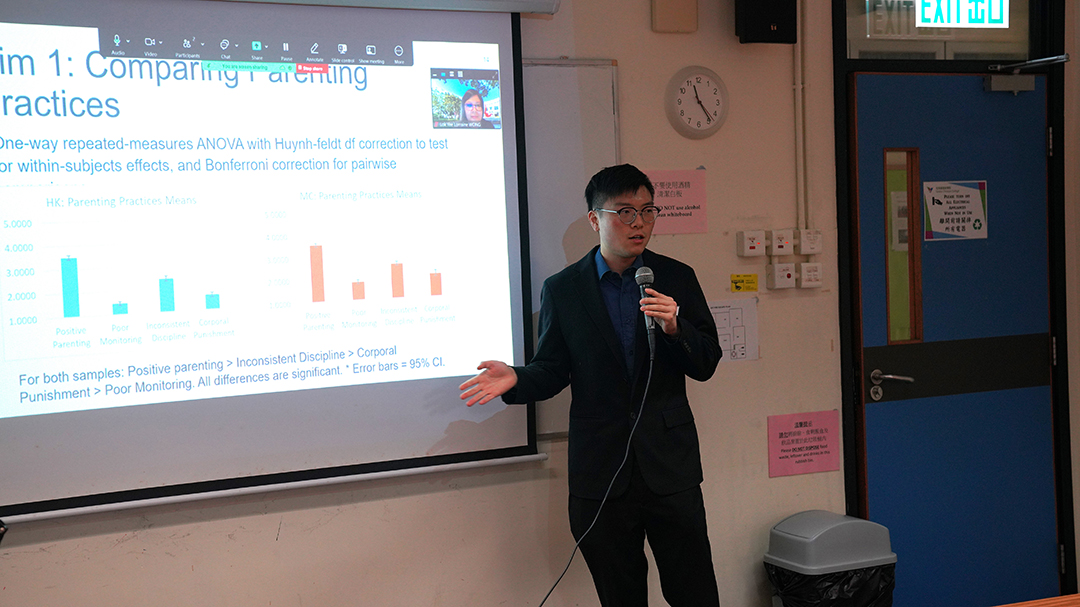

教育與心理健康則聚焦於家庭結構對兒童成長的影響,例如外籍傭工在兒童情感發展中的角色等議題。另外,學者們探討了單親家庭的心理復原力與支持系統,並提出促進心理健康的政策建議,為社會心理健康提供了重要參考。

在歷史與社會發展方面,研討會從殖民與戰爭時期剖析香港的發展,包括香港戰爭史中的集體記憶與冷戰期間的經濟定位。同時,學者們也探討了宗教與文化的互動,例如道教喪禮對哀傷文化的影響、基督教青年會(YMCA) 對體育文化的貢獻及對個人發展的影響力、社區組織在在九七前後的發展議題等,呈現了歷史與文化交融的深刻面向。

最後,在社會福祉與公共政策領域,有專題小組討論了智障人士康復服務的發展歷程,以及非政府組織在推動社會福祉中的重要角色。此外,研討會亦有專題小組聚焦於隱蔽長者的生活狀況,分析其對社會支持的需求,為公共政策的制定提供了具體方向。

這些專題探討全面展現了香港的多元面貌,並以跨學科的視角深化了對香港各領域的理解與研究。

學生參與學術創新

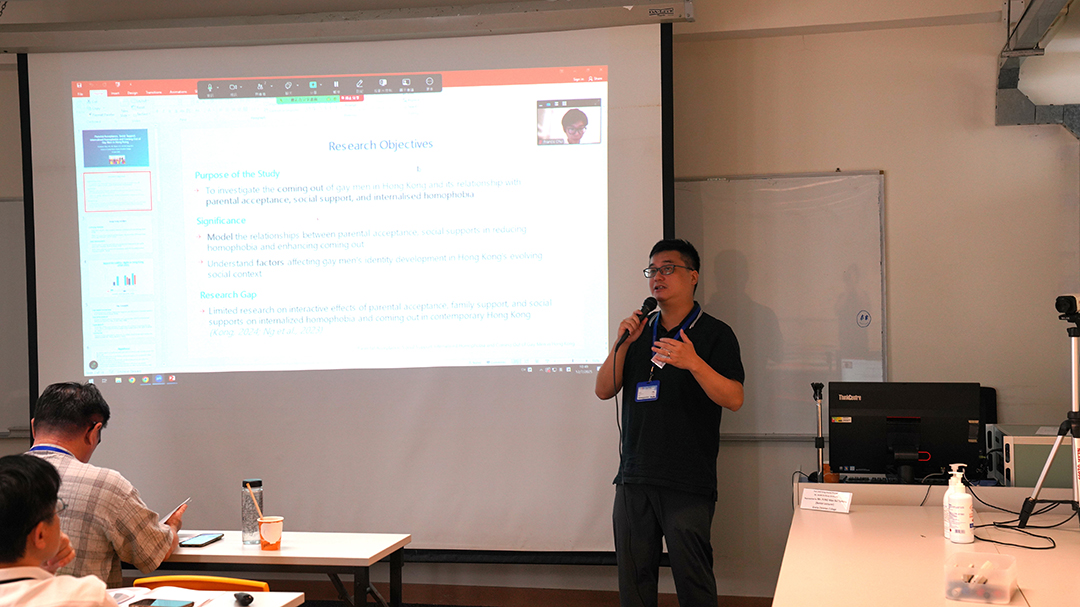

本屆研討會中,首次特別開放名額讓本科生參與,共四場學生專題討論,讓本科生發表研究成果。例如,有研究香港歷史發展,從古代香港到冷戰時期的香港地位、宏恩基督教學院的幾位學生代表發表了探討隱蔽長者的心理需求及社會支持、性小眾在香港的生活滿意度研究、以及ESG與市場的相關研究,是次會議學生投稿以宏恩基督教學院人數最多,充份表現了該校在本科生培訓上對研究能力培育的成效。籌委將於會後經幾位主持專家學者推舉,選出表現出色的學生,以頒發優秀發表證書,鼓勵年青學人繼續研究。

結語與展望

研討會於7月12日下午圓滿結束。籌備委員會主席李樹甘教授首先向幾位主題演講者及與會學者致謝,他指出香港正經歷重大的社會、政治、經濟和文化變革。是次會議將從多元學科視角探討香港的複雜性,應對其面臨的挑戰和機遇,同時促進和諧、繁榮和文化多樣性。兩天的會議多達百位學者發表研究成果,豐富學術交流,並為香港的發展提供新的視野。宏恩基督教學院校長崔康常教授表示:「本屆研討會不僅延續了第一屆的成功,還新增了 ESG 金融、心理健康與社會福祉等當代重要議題,反映研究的持續創新與實踐價值,宏恩雖然是首次參與合辦,但一向積極跨學科研究及社區應用實踐,宏恩將會在美孚設立新校舍,面積更大更適合舉行學術會議,本校將繼續支持於未來繼續舉辦這類型學術研討會。」

此次研討會不僅促進了本地與國際學者的交流,更為香港研究的未來發展奠定了堅實基礎,與會者均表示這兩天的研討會十分成功。

聯絡我們:如需更多資訊,請聯絡會議籌備委員會成員 ─ 宏恩基督教學院教育及心理學院林皓賢博士。(電郵:alfredlam@gratia.edu.hk)